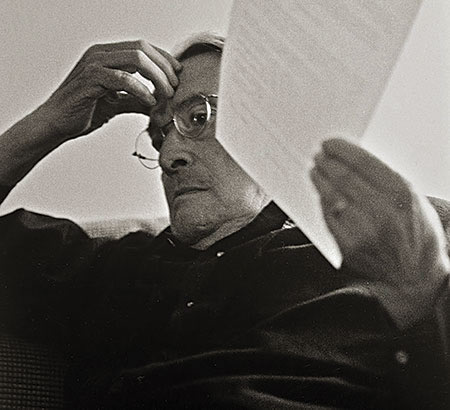

IL GRANDE MAESTRO

Ricordo di Luigi Meneghello a 5 anni dalla scomparsa

Cinque anni fa moriva a Thiene Luigi Meneghello, uno degli scrittori italiani più significativi del secondo Novecento. Ne ho amato tanto i romanzi – da “Libera Nos a malo” a “I piccoli maestri”, da “Pomo pero” a “Il dispatrio” – quanto l’intensa produzione saggistica e giornalistica che spaziava tra gli argomenti più vari, concentrandosi in particolare sulle vicende dell’ultima guerra, di cui egli fu protagonista come partigiano combattente sulle montagne venete. E proprio alle sue montagne Meneghello ha dedicato pagine appassionate, piene di rispetto e poesia.

Le Dolomiti specialmente, non solo quelle bellunesi, ma anche le trentine, sono sempre state nel suo cuore e, in proposito, voglio riportare quanto egli scrisse della Val Rendena e dintorni nelle “Carte”, manoscritti a lungo inediti pubblicati in parte prima e in parte dopo la sua scomparsa: si tratta di un brano che ben ne attesta l’attenzione e la sensibilità quasi “infantile” verso le piccole cose, dettagli di quella vita provinciale e contadina che l’ha sempre affascinato e che egli ha raccontato così affettuosamente soprattutto in “Libera Nos a Malo”, considerato il capolavoro.

Ecco le sue parole: “In Val Rendena, un tempo, ai ragazzi che giocando con l’acqua ne spandevano rivoli in cortile o in cucina, le mamme non dicevano (in dialetto s’intende) “Hai fatto un Sarca!”, ma “Hai fatto una Sarca!”. L’identità maschile del fiume è oggi quella ufficiale, ma l’altra è, o è stata, la forma autentica. Lo so per attestazione diretta, anni ’40, di giovane amico alpinista di Pinzolo. Perché ne parlo? Perché una comparsa casuale del nome del fiume mi ha riportato intatto, come proiettato dal profondo, il gheriglio vivo di una remota esperienza.

La Sarca… Ho conosciuto in modo sfolgorante, ma poi lasciato andar sotto e seppellirsi, la Val Rendena e Pinzolo e San Vigilio, e il reame incantato della Val Genova, e gli spalti dei grandi monti, Carè Alto, Adamello, Gruppo di Brenta. Sono stato brevemente molto vivo e (senza saperlo) insolitamente felice là in mezzo, nell’ultima, astratta settimana di luglio del 1942, mentre a casa mia, al mio paese, moriva mia nonna, devotissima e degnissima del cielo, ma elettrizzata alla fine dall’angoscia di dover lasciare la vita per andarci. Tornando da quella nostra spedizione “in Adamello” (un lungo, spensierato viaggio di ritorno, tre amici, bicicletta) vedemmo da lontano che l’austero portone di casa, cenere e blu sbiadito, era chiuso, e vi era esposta l’epigrafe listata di nero che ci diceva, prima di leggerla, la vostra nonna Esterina è morta. Ciò che provai non fu dolore manifesto, ma una specie di stordimento, come per una botta in testa che prima di cominciare a farti male ti dà un curioso senso di irrealtà. Poi mi invase (avevo vent’anni giusti) una piccola Sarca di sgomento esistenziale: picchiai col battente di ottone, mi aprirono, entrai”.

In questo passo c’è tutta l’anti-retorica ed il lucido realismo sentimentale di Meneghello, uomo coltissimo che comunque amava esprimersi nel fervido dialetto dell’infanzia in terra vicentina, a cui attingeva a piene mani per “imbastire” i suoi romanzi (sempre ricchi di spunti autobiografici), spiegando così la sua “missione” di scrittore: “Mi ero imposto di tener fede a tutto, ogni singola data, le ore del giorno, i luoghi, le distanze, le parole, i gesti, i singoli spari”. Affinché nulla e nessuno di coloro che condivisero con lui il viaggio della vita potesse mai evaporare dal prisma della memoria… la quale è il mezzo attraverso cui si conquista l’identità, ovvero il senso che dà valore alla valore alla vita. Un senso che per Meneghello è motivato dall’azione e non va inteso come una verità ultima. In lui, di fatto, la memoria lavora nel silenzio prima di diventare voce narrante e riannodare le trame dei ricordi che salvano dall’oblio un vissuto di micro-fatti e micro-personaggi, che si rivelano ex-post tasselli fondamentali del mosaico della macro-storia.

Luigi Meneghello era nato a Malo nel 1922 ed aveva coltivato gli studi letterari sin dall’adolescenza (prendendo la maturità a soli 16 anni), affiancandovi poi la filosofia in ambito universitario. Entrato nel Partito d’Azione nel periodo fascista, partecipò alla lotta partigiana. Nel dopoguerra, trasferitosi ad insegnare in Inghilterra, fondò a Reading la cattedra di letteratura italiana e per decenni si divise tra Oltremanica e Veneto, tornando infine definitivamente in patria a Thiene nel 2000, a seguito della morte dell’amatissima moglie (ebrea jugoslava di lingua ungherese, che in gioventù aveva vissuto l’esperienza della deportazione ad Auschwitz). La passione per l’insegnamento ai ragazzi lo accompagnò per tutta la vita e, per chiarire il suo concetto di educazione, lui stesso raccontò in “Fiori italiani”: “Si alzò tra l’uditorio un ragazzotto dai capelli rossi, malinconico e cortese, che si mise a rimproverare il panel per aver trascurato l’aspetto più importante dell’educazione, quello floreale. Noi siamo vasi di fiori disse. Voi dovreste coltivarci delicatamente, farci fiorire”. Dalle opere di Meneghello sono pure stati tratti importanti lavori teatrali (Gabriele Vacis, Marco Paolini) e cinematografici (deliziosa la trasposizione de “I piccoli maestri” del regista Daniele Luchetti), a sottolineare la potente valenza comunicativa della sua narrazione. I grandi maestri come lui non moriranno mai.