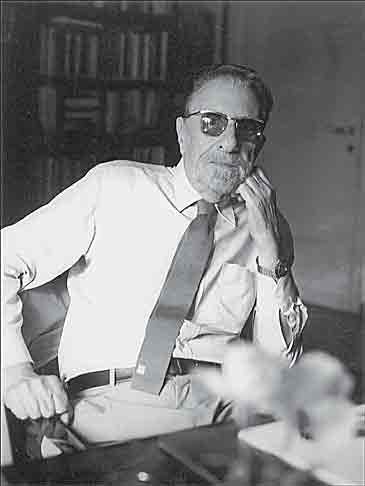

Marco Pola:

IL "POETA DI TRENTO"

di Alessandro Franceschini*

Cento anni fa nasceva a Roncegno (nella Valsugana, in Trentino)

Marco Pola. Il "poeta di Trento", così come

era conosciuto nell'ambiente letterario italiano (secondo la

definizione di Vanni Scheiwiller, l'editore di poesia per antonomasia),

rappresenta una delle figure più interessanti del panorama

poetico nazionale del Novecento. Marco Pola attraversa il "secolo

breve" con la sua sensibilità, grazie ai versi della

sua poesia, osservando, leggendo e catalogando il mondo che

lo circonda. Una realtà che a tratti è rigidamente

statica e a tratti è caratterizzata da una continua,

incessante, brutale trasformazione. Fu autore di una produzione

poetica vastissima che conta quaranta raccolte di poesie in

lingua e in dialetto (più di mille poesie), pubblicate

tra la fine del Ventennio e la conclusione della Guerra Fredda.

Nato e cresciuto nell'ambiente prebellico dagli echi asburgici

della Roncegno di inizio secolo, Pola vedrà ben presto

il mondo idilliaco della fanciullezza frantumarsi sotto il peso

delle bombe del primo conflitto mondiale. L'esperienza di profugo

a Katzenau lo accomuna a molti altri trentini e recide il legame

con un luogo e un tempo di pace e di serenità ai quali

tenderà per tutta la vita. Il fallimento del Fascismo,

visto dal giovane poeta come una speranza dei tempi nuovi, e

del Futurismo, al quale aveva affidato i suoi primi virgulti

poetici, segnano una ulteriore spaccatura che viene definitivamente

dilaniata dallo scoppio della Seconda Guerra mondiale. Eventi,

questi, che lo porteranno ad un silenzio lungo diciotto anni,

fino alla metà degli anni Cinquanta.

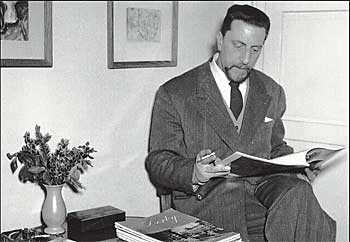

Dopo questa pausa di studio, di ricerca identitaria e di riflessione

poetica, Pola si riaffaccia alla stampa con un nuovo approccio

al mestiere del poeta. E' infatti più strutturato e padrone

di uno stile chiaro e maturo. E nel frattempo ha ampliato i

suoi contatti e le sue amicizie con poeti, editori e letterati

del Veneto, del lombardo e della capitale. Dal 1956 (anno in

cui esce Quando l'angelo vuole) i libri escono con una cadenza

triennale che si intensifica quando, a partire dal 1963 (allorché

viene pubblicata la silloge Le fize del sofà), comincia

a scrivere anche in lingua dialettale.

Il dialetto adottato da Pola è quello parlato nella città

capoluogo, l'"idioma" più colto - quasi una

lingua nazionale della Regione - che si rivela uno stile comunicativo

efficace, tanto da sorprendere lo stesso poeta, affacciatosi

all'esperienza quasi per gioco. E', infatti, con il dialetto

che l'Autore, pur partendo da un recupero della tradizione popolare,

apporterà le innovazioni più significative nella

poetica trentina, trasformando un linguaggio relegato alla cantilena

e allo sberleffo in un valido metodo di espressione delle passioni

e dei turbamenti più segreti.

Dopo il nuovo inizio simbolista che caratterizza la produzione

poetica degli anni Cinquanta, Pola si avvale dunque dell'idioma

dialettale come strumento adeguato alla ricostruzione realistica

di quei mondi spazzati via dalle guerre, consentendogli di arrivare

ai vertici più significativi della sua ispirazione. Tuttavia,

nonostante la scoperta di questa nuova e pregnante maniera di

scrivere e descrivere la realtà e le dimensioni più

autentiche sottostanti ad essa, anche l'impegno nella poesia

in lingua prosegue con vigore. A partire dalla fine degli anni

Settanta, quindi, la produzione poetica di Pola si muove lungo

i due binari della lingua italiana e del dialetto. Il poeta

trentino riserva il primo alla produzione "civile",

mentre il secondo è più spesso utilizzato nell'espressione

degli umori viscerali e per dar voce al senso del divertissment.

Verso la fine della sua esistenza, il divario tra i due moduli

si allarga sempre più, fino all'abbandono del dialetto

nel 1989 quando la poesia impegnata in lingua raggiunge livelli

altissimi nelle ultime due raccolte, Autunno e maschere (1989)

e Il sonno delle lucertole (1991).

M' illumina un presentimento

di stillanti arcipelaghi adagiati

sotto l'enorme sole,

mentre la morte dei roseti è certa.

Ma i cantieri son silenziosi.

Bianchi scheletri di navi

spezzano ogni mio dolce piano.

Io morirò fra le ossessioni

dei monti giganteschi.

L'urogallo altrove, 1971