A Madonna di Campiglio l'innovativo sistema

di riscaldamento domestico che sfrutta le viscere della terra.

Scenario energetico:

fonti rinnovabili e geotermia

di Ivan Castellani*

Il

problema energetico costituisce ormai pane quotidiano sia

per la grande industria che per l'utente medio-piccolo, come

l'artigiano o il privato cittadino. L'attuale scenario europeo

e nazionale presenta almeno due principali filoni di consumo:

termico da combustione ed elettrico, dipendente a sua volta

in certa misura dai combustibili fossili quali petrolio, gas

naturale e carbone. Il

problema energetico costituisce ormai pane quotidiano sia

per la grande industria che per l'utente medio-piccolo, come

l'artigiano o il privato cittadino. L'attuale scenario europeo

e nazionale presenta almeno due principali filoni di consumo:

termico da combustione ed elettrico, dipendente a sua volta

in certa misura dai combustibili fossili quali petrolio, gas

naturale e carbone.

Con il Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Bersani),

che ha liberalizzato il settore energetico, è nato

in Italia il mercato elettrico, a seguito del quale è

possibile, per gli utenti idonei, acquistare e vendere energia

elettrica nella borsa dell'energia, ove vigono le regole della

concorrenza. Idonei sono, a partire dal 2004, tutti i titolari

di partita IVA ossia qualsiasi cliente diverso dalle utenze

domestiche. Queste ultime rappresentano l'utente vincolato,

che non può stipulare in prima persona contratti di

fornitura con un distributore qualsiasi, ma è obbligato

a rifornirsi da quello che esercita il servizio nel proprio

territorio. Il garante di mercato di tali utenti è

l'Acquirente Unico (AU), che assicura la disponibilità

e la fornitura di energia con continuità, sicurezza

e parità di trattamento tariffario, stipulando contratti

sia di vendita che di acquisto sul mercato. Dal 1 gennaio

2007 diverrà idoneo qualsiasi cliente finale, anche

i domestici.

Rilievo ambientale sempre maggiore hanno assunto le fonti

rinnovabili di energia (eolica, solare, geotermica, del moto

ondoso, idraulica, da biomasse, da biogas, …). Fra le

misure di incentivazione è il caso di ricordare lo

strumento dei certificati verdi (CV), introdotti nel 1999

e rilasciati dal Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale

(GRTN), che attestano che una quota di energia (espressa in

Kilowattora: KWh) messa sul mercato da un produttore proviene

da fonti rinnovabili. Tali certificati, di taglia 50.000 KWh,

sono a tutti gli effetti dei titoli quotati sul mercato dell'energia.

L'incentivo sta nel fatto che vi è l'obbligo, per produttori

ed importatori, di immettere sul mercato annualmente una quota

di energia da fonte rinnovabile pari al 2% del totale prodotto

nell'anno precedente. Dal 2004 al 2006 la quota d'obbligo

è incrementata annualmente di 0,35 punti percentuali.

Chi produce (o importa) energia elettrica prodotta da fonti

non rinnovabili può adempiere all'obbligo con l'acquisto

sul mercato di CV relativi alla produzione effettuata da altri

soggetti in eccedenza alla loro quota d'obbligo. L'obiettivo

italiano è il raggiungimento del 25% di consumi elettrici

da fonti rinnovabili entro il 2010.

Il processo di decentramento della politica energetica ha

conferito molte competenze alle Regioni e alle Provincie Autonome:

localizzazione di impianti di teleriscaldamento, certificazione

energetica degli edifici, limitazione delle emissioni di gas

serra e così via. Il Trentino si situa, sul panorama

nazionale, ai primi posti per quanto riguarda la produzione

di energia da fonte rinnovabile, quasi tutta ottenuta da impianti

idroelettrici.

Facendo uno zoom sulle utenze domestiche, nella Provincia

di Trento, un caso di ottimizzazione delle risorse naturali

con particolare attenzione all'aspetto ambientale va segnalato

a Madonna di Campiglio. Si tratta dell'Hotel Garni del Sogno.

Tenuto conto della necessità di riscaldamento per gran

parte dell'anno a causa del clima locale, l'incidenza dell'utilizzo

di fonti che non comportano combustione, costituisce di per

sé un bonus notevole, anche se nella fattispecie non

riguarda la produzione di energia elettrica ma di calore.

L'impianto di riscaldamento, realizzato dall'Ingegner Schiavon

e che costituisce il primo esempio nel suo genere nella provincia di Trento, abbinato a un attento isolamento termico

dell'edificio, utilizza l'energia geotermica immagazzinata

nel sottosuolo sotto forma di calore. Si tratta di un concetto

molto semplice, la cui messa in opera non necessita di particolari

condizioni ambientali. Nel sottosuolo, e in particolare nella

falda acquifera, è immagazzinato calore dovuto alla

radiazione solare e, ciò che è più importante,

questo serbatoio, a determinate profondità, si mantiene

a temperatura pressoché costante per tutto l'anno.

provincia di Trento, abbinato a un attento isolamento termico

dell'edificio, utilizza l'energia geotermica immagazzinata

nel sottosuolo sotto forma di calore. Si tratta di un concetto

molto semplice, la cui messa in opera non necessita di particolari

condizioni ambientali. Nel sottosuolo, e in particolare nella

falda acquifera, è immagazzinato calore dovuto alla

radiazione solare e, ciò che è più importante,

questo serbatoio, a determinate profondità, si mantiene

a temperatura pressoché costante per tutto l'anno.

Si tratta di trasferire tale calore fornito gratuitamente

dalla natura, opportunamente amplificato, all'ambiente interno

all'edificio, tramite una pompa di calore.

Ma cos'è una pompa di calore? Tutti abbiamo familiarità

con il frigorifero: esso sottrae calore a un ambiente freddo

(chiamato sorgente fredda), ossia il suo interno, per cederlo

a un altro ambiente più caldo (sorgente calda), quello

esterno. Ora, la temperatura del sottosuolo è di pochi

gradi mentre quella interna all'edificio è superiore.

Dato che il trasferimento di calore da una zona fredda a una

più calda non può avvenire spontaneamente, c'è

bisogno di un "aiuto" esterno, rappresentato dall'energia

elettrica la quale fa funzionare un motore (compressore) adatto

allo scopo. La pompa di calore è esattamente un frigorifero,

solo che è diverso lo scopo finale: non più

sottrarre calore a un ambiente freddo per raffreddarlo ancora

di più (il sottosuolo), ma cedere calore ad un ambiente

caldo (acqua sanitaria e di riscaldamento). La sorgente "fredda"

è il sottosuolo, con la falda acquifera a circa 10°C

costanti in quanto, poiché essa scorre, la zona è

soggetta a un continuo ricambio di acqua con la stessa temperatura

in arrivo (capacità termica idealmente infinita), mentre

la sorgente calda è l'acqua che circola nell'impianto

di riscaldamento. Il maggiore rendimento, e quindi la maggiore

convenienza, si ha quando le temperature delle sorgenti (T1

e T2) sono vicine.

L'installazione ha un costo maggiore, come investimento iniziale,

rispetto a un impianto classico (una pompa sui 25 KW costa

circa 20.000 Euro), ma si dovrebbe ripagare in 7-8 anni, tenendo

conto del trend in crescita del prezzo del gasolio, che dovrebbe

in futuro rendere più conveniente il consumo di energia

elettrica rispetto a quello diretto di combustibile.

L'installazione ha un costo maggiore, come investimento iniziale,

rispetto a un impianto classico (una pompa sui 25 KW costa

circa 20.000 Euro), ma si dovrebbe ripagare in 7-8 anni, tenendo

conto del trend in crescita del prezzo del gasolio, che dovrebbe

in futuro rendere più conveniente il consumo di energia

elettrica rispetto a quello diretto di combustibile.

Il sistema di riscaldamento ottimale per questo tipo di impianto

è quello a pavimento, che necessita di soli 37-38°C

e si situa perciò nel range di maggiore rendimento

della pompa, mentre quello tradizionale a elementi raggianti

ha bisogno di 60-80°C. Inoltre, negli ultimi anni il rendimento

della pompa è passato da circa 1:2 (da 2 a 4 gradi),

a circa 1:4.

Durante l'estate le pompe possono anche essere usate al contrario

per cedere calore al sottosuolo e raffrescare l'ambiente.

Dato che si tratta di un riscaldamento "termodinamico",

totalmente esente da combustioni, si evitano emissioni di

calore e di inquinanti, nell'atmosfera e installazioni di

cisterne, causa di possibili perdite nel suolo. Naturalmente

vi è consumo di energia elettrica, ma a livello locale

l'impatto ambientale è nullo.

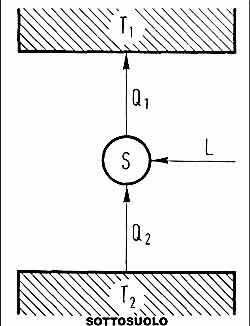

Dal

sottosuolo a temperatura T2 viene estratta una quantità

di calore Q2 che, tramite l'energia elettrica rappresentata

da L viene ceduto alla zona da riscaldare a temperatura

T1 sotto forma di Q1, che ingloba anche il calore in cui

viene trasformato L ed è quindi maggiore di Q2.

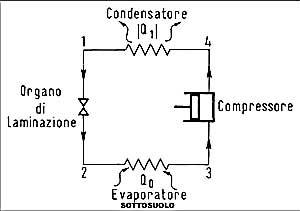

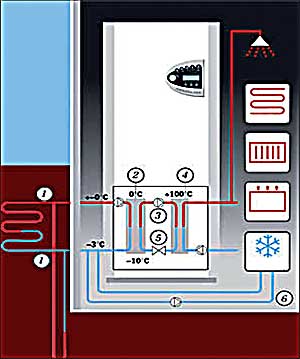

Nel

caso in esame sono stati realizzati 14 pozzi della profondità

di 105 m, con delle tubazioni che portano a un collettore

collegato alla pompa di calore. Nelle tubazioni circola acqua

addizionata con antigelo (glicole). A 105 m il terreno rimane

costantemente a 7-10°C, anche d'inverno. L'acqua, raggiunto

il sottosuolo, si porta a circa 10°C; risale e cede calore,

tramite uno scambiatore, al fluido frigorigeno della pompa

che evapora nell'evaporatore; l'acqua viene così raffreddata

a circa 0°C e riparte per il sottosuolo. Il liquido frigorigeno

viene poi compresso tramite motore elettrico riscaldandosi

e viene inviato al condensatore, dove cede il suo calore all'acqua

del riscaldamento o sanitaria condensandosi; infine si espande

e si raffredda nella valvola di laminazione, evaporando parzialmente.

Tramite due pompe che assorbono 25 KW e 17 KW allo spunto,

vengono riscaldate sia l'acqua sanitaria (4000 litri) che

l'acqua di riscaldamento (4000 litri).

*Ivan Castellani

Ingegnere ambientale, dottorato di ricerca (Ph.D.) in Energetica

|