|

|

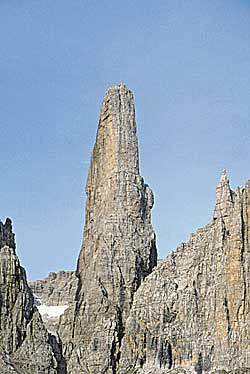

Una montagna símbolo: il Campanile Basso

Le Dolomiti, una percentuale assolutamente minuscola nell’ambito delle montagne della Terra, possiedano un fascino che non teme confronti; lo stesso Reinhold Messner scrisse come nota introduttiva di un suo libro :“Se al mondo dovessi scegliere fra tutti un gruppo montuoso, mi deciderei per le Dolomiti”.

Una delle principali attrattive che caratterizzano le catene dolomitiche è l’infinita varietà delle sue forme. Non eccelse per quanto concerne le quote (la più elevata è raggiunta dalla Marmolada con 3342 metri, inferiore a centinaia di vette dell’arco alpino), suscitano invece il nostro stupore per la quantità di sagome, che mutano in maniera sorprendente a seconda del punto di osservazione e del variare della luce nell’arco della giornata.

Più di ogni altra cosa ci affascinano, per il particolare slancio che sembra una sfida alle leggi dell’equilibrio, i numerosi pilastri, obelischi, torrioni, campanili, guglie che svettano nelle varie catene: il Campanile di Val Montanaia nelle Dolomiti Friulane, la Gusela del Vescovà nelle Dolomiti Bellunesi, la Torre di Pisa nel Gruppo del Latemar, la Torre Berger alla sommità della Val de Mezdì nell’altopiano del Sella. Nessuno però, tra questi monoliti, regge il confronto con il Campanile Basso che per la sua sfacciata eleganza può essere eletto come simbolo del Trentino.

Le fredde statistiche dicono che il Campanile Basso (definito ancora, in alcune mappe tedesche, “Guglia di Brenta”) è un monolito calcareo a sezione più o meno quadrata che fa parte della catena centrale del Gruppo di Brenta, incastrato in una specie di intaglio tra la Brenta Alta e il Campanile Alto e “scortato” da un pinnacolo aguzzo al suo fianco noto come “Sentinella”; la sua altezza è di 2877 metri, sessanta in meno del “fratello maggiore”.

Oggi il Campanile Basso non ha più segreti da nascondere: tutte le sue pareti sono stati scalate in ogni loro variante, in tutte le stagioni, di giorno e di notte e con ogni condizione atmosferica da migliaia di persone. Percorrendo i sentieri dell’alta Val Brenta, basta alzare il naso verso l’alto per scorgere ogni giorno le variopinte cordate che effettuano le ennesime ripetizioni delle vie di salita su appoggi e appigli ormai levigati dall’uso.

Ma la conquista della cima fu tutt’altro che tenera, lo si può immaginare tenendo conto della soggezione nei confronti di una montagna ritenuta inaccessibile, per non parlare della limitatezza dei mezzi e dei materiali dell’epoca.

Il primo a credere possibile un’impresa al limite dell’umano fu Carlo Garbari, uno dei più validi alpinisti trentini di fine Ottocento. In compagnia della guida Antonio Tavernaro e del portatore Nino Pooli pernottarono al rifugio Tosa (oggi dipendenza del Pedrotti) e alle otto del mattino del 12 agosto 1897 si trovavano sulla Bocchetta del Campanile Basso all’attacco della parete est, 260 metri di verticalità quasi assoluta. L’emozionante relazione del tentativo è riportata nel raccomandabilissimo libro “Il Campanile Basso – Storia di una montagna” di Marino Stenico e Gino Callin, (Ed. Manfrini, 1975). Tra difficoltà inaudite i tre si arrampicarono su sporgenze minime, superarono la cengia oggi nota come “stradone provinciale” e raggiunsero un terrazzino sul quale a malapena c’era posto per i loro sei piedi. Di lì una placca liscia e strapiombante li indusse, esausti dopo dieci ore in parete, a rinunciare non senza avere incastrato sotto un masso una bottiglia contenente un messaggio: “Chi raggiungerà questo biglietto? A lui auguro maggior fortuna!”. In realtà i tre, ma non lo potevano sapere, avevano superato con disinvoltura la parte più problematica dell’ascensione e si trovavano a meno di venti metri dalla vetta; la soluzione dell’enigma era a pochi metri da quella placca liscia e giusto dopo due anni altri la trovarono.

I mass media dell’epoca non potevano essere capillari e tempestivi come quelli a cui oggi siamo abituati: non deve quindi stupire che, quando a metà agosto del 1899 due studenti di Innsbruck già noti nell’ambiente alpinistico per alcune brillanti imprese, Otto Ampferer e Karl Berger, raggiunsero il rifugio Tosa per tentare la scalata del “Basso”, non sapessero nulla del tentativo di due anni prima. Così, quando il giorno 16 i due scoprirono in un intaglio della parete un martello abbandonato da Garbari, Tavernaro e Pooli, fu un vero colpo che quasi li indusse a desistere: se anche avessero raggiunto la cima, non sarebbero stati i primi. Ma lo scoramento doveva lasciare il posto all’euforia quando sotto un ometto di pietre scovarono la bottiglia e il messaggio in essa contenuto: allora la cima non era stata raggiunta! Non solo, Ampferer calandosi al di là di alcune roccette, individuò una cengetta inclinata, esposta ma percorribile, che dava l’impressione di portare in vetta. Era ormai tardo pomeriggio e ridiscesero al rifugio: ma dopo due giorni, cioè alla storica data del 18 agosto 1899, ripeterono il tentativo e, nonostante il cedimento di un masso che poteva avere esiti fatali, raggiunsero la sommità del monolito, un’ampia spianata insospettabile dal fondo valle. Una scatola di sardine prosciugata fino all’ultima goccia d’olio fu il banchetto con cui fu celebrata la conquista.

Seguì quindi, interrotta solo dalle due guerre, una serie di ascensioni, lungo la medesima o altre vie: agli inizi degli anni Ottanta la statistica parlava di oltre seimila persone salite sul “Basso”, oggi saranno più che raddoppiate. Tra le tante imprese dei più eminenti alpinisti del Novecento, per le quali rimando nuovamente al libro già citato ma anche a “Il Gruppo di Brenta” di Franco De Battaglia (Ed. Zanichelli, 1982), due meritano di essere riportate.

5 agosto 1933: Bruno Detassis, allora giovane ventitreenne che sarebbe poi diventato l’ideatore e principale realizzatore della Via delle Bocchette, stava con l’amico Nello Mantovani sulla porta del rifugio Tosa ad ammirare il profilo dei monti sullo sfondo del cielo stellato nel quale spiccava la luna piena. Nessuno aveva ancora pensato a un’ascensione notturna: probabilmente fu sufficiente uno scambio di sguardi ed ecco i due, alle dieci di sera, dirigersi alla Bocca di Brenta e portarsi alla base del Campanile. “Gli occhi si abituano all’oscurità, vedo sempre meglio gli appigli; non parliamo più del necessario per non rompere il silenzio della montagna. Più in alto troviamo la luna; ancora pochi metri e siamo in vetta… …Una corda doppia dopo l’altra, una rapida discesa sul pendio nevoso e alle quattro del mattino siamo di ritorno al Tosa”. Così, sinteticamente, si legge nella relazione di un’impresa straordinaria.

4 agosto 1940: le ascensioni al Campanile Basso erano ormai prossime al migliaio e parecchi alpinisti si aggiravano nei dintorni della Bocca di Brenta pronti a cogliere l’occasione per salire in vetta a firmare la fatidica millesima scalata. Dopo il ritorno della 997^ cordata, Gino Pisoni, una delle più abili guide della Val Rendena, pensò a un espediente geniale: partì con quattro allievi fino ai primi tiri di corda della parete, dopodiché si slegò da essi mandandoli avanti in due cordate separate. Fu allora chiaro il trucco: le due coppie avrebbero effettuato la 998^ e 999^ ascensione, dopodiché Pisoni sarebbe salito in solitaria per la millesima. Da parte dei rivali che assistevano dal basso si sollevò un coro di proteste, ma Pisoni, consapevole della solidarietà che lega la gente che va in montagna, accettò di attendere gli amici Paolo Graffer e Marcello Friedrichsen per effettuare insieme l’ambita impresa, suggellata sul libro di vetta con le tre firme apposte a triangolo.

È curioso come, a seconda del punto di osservazione, “El Bas”, come è confidenzialmente chiamato dai valligiani, cambi forma.

|