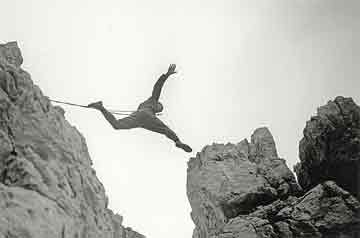

Trasporto dei pezzi per la costruzione del Bivacco Castiglioni

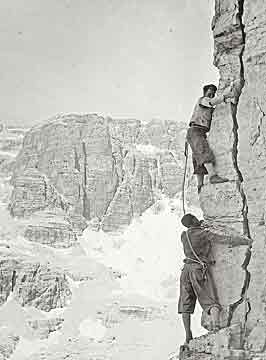

Gino Corrà e Giovanni Strobele sulla Brenta Bassa

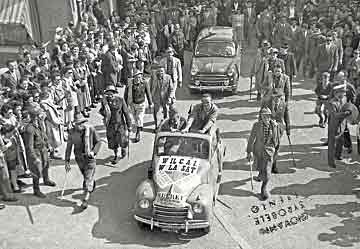

Il ritorno a Campiglio di Clemente Maffei "Gueret" dopo la conquista del Monte Sarmiento, 1956

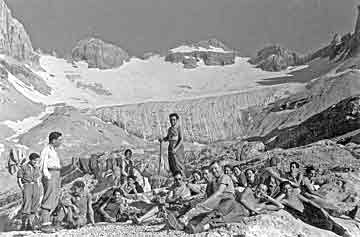

da sin.: G. Corrà, E. Pedrotti, anonimo,

G. Strobele, B. Detassis

Giorgio Graffer |

|

di Claudio Ambrosi

Nata nel 1872, come intuizione di un’elite borghese, la SAT è divenuta, nel tempo, un fenomeno di popolo. La sua presenza capillare sul territorio, il suo radicamento nella società, un ventaglio di attività che dall’alpinismo spazia alla produzione culturale e scientifica, all’attività giovanile, alla sentieristica, alla speleologia, all’escursionismo, all’attività ricreativa, alla difesa dell’ambiente, alla gestione di strutture alpine e alla prevenzione, hanno prodotto una realtà da cui il Trentino non può prescindere.

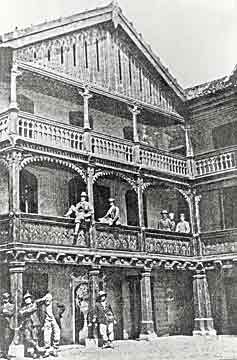

I soci fondatori della SAT a Campiglio: Prospero Marchetti (3° da sinistra, in piedi) e Nepomuceno Bolognini (1° a sinistra, sul ballatoio)

nel cortile dello Stabilimento Alpino di Campiglio (poi Grand Hotel), 1875-'80 circa.

La fondazione della SAT risale a 135 anni or sono (1872) quando il Trentino era ancora parte dell’Impero austro-ungarico. L’associazione decise di chiamarsi Società Alpina del Trentino ma l’intensa propaganda irredentista dei suoi soci provocò nel 1874 lo scioglimento del sodalizio da parte delle autorità austriache. Bastarono però pochi mesi perché la SAT risorgesse modificando la propria denominazione nell’attuale Società degli Alpinisti Tridentini.

Gli anni che precedettero la Grande Guerra coincisero con attività volte alla conoscenza e all’«appropriazione» del territorio montano trentino: furono costruiti rifugi, aperti sentieri, salite vette, stampati libri (tra i quali i notissimi Annuari). Ogni attività veniva ricondotta all’interno della campagna irredentista che culminò, all’inizio del conflitto, con la messa fuori legge dell’associazione e l’internamento o il confino di quei soci che non si erano ancora rifugiati in Italia. Molti fra i satini si arruolarono nell’esercito italiano per combattere contro l’Austria; tra questi ricordiamo il più noto: Cesare Battisti.

Con la «redenzione» del Trentino inizia anche una nuova fase per il sodalizio: la SAT non solo entra a far parte del Club Alpino Italiano come sezione autonoma, ma vede anche accrescere considerevolmente il numero dei suoi soci; crescita che ne muterà contemporaneamente la componente sociale: l’associazione formata inizialmente da nobili e facoltosi borghesi si apre ad altre classi sociali che proprio nei terribili giorni della «Guerra bianca», nelle truppe di montagna, ebbero le prima vera esperienza di alta quota: non è un caso quindi che proprio all’interno della SAT nasca la prima Sezione Operaia (SOSAT). L’allargamento della base sociale farà anche sì che la maggioranza dei soci non risulti più composta in prevalenza da alpinisti ma che ad essi si affianchi un numero consistente di escursionisti capaci di dare un nuovo impulso all’andare in montagna: è in questi anni che inizia una sistematica pianificazione della rete dei sentieri unita alla costruzione di nuovi rifugi, cui si aggiunge l’ampliamento dei preesistenti. Accompagna questi grandi cambiamenti dentro la SAT la nascita della coralità alpina che dagli anni venti in poi vedrà le canzoni di montagna diventare la colonna sonora di tutte le escursioni.

Negli anni trenta il sodalizio, come tutte le associazioni sportive dell’epoca, viene definitivamente messo sotto il controllo del PNF perdendo così i propri caratteri democratici: significativo, a mo’ d’esempio, il fatto che la direzione della SAT non viene più eletta dai soci ma nominata direttamente dai vertici del partito fascista.

Solo con il secondo dopoguerra la vita dell’associazione potrà riprendere il suo corso: il numero dei soci inizia in quegli anni ad aumentare costantemente segnalando come l’andare in montagna diventi un fenomeno sempre più diffuso cui consegue una notevole espansione del volontariato all’interno del sodalizio: uno dei primi risultati sarà la nascita proprio a Trento, e ad opera della SAT, del primo nucleo di volontari che daranno vita al Soccorso Alpino (1952).

Quando il boom economico aprirà definitivamente la strada a quel turismo di massa che ancora oggi caratterizza l’economia del Trentino, la SAT si troverà a fare i conti con tutte le problematiche legate alla protezione dell’ambiente: la necessità di tutelare il territorio alpino - presente all’interno dell’associazione fin dalla sua fondazione - dagli anni sessanta in poi monopolizzerà spesso il dibattito dentro la SAT orientandolo verso la ricerca di soluzioni condivise per uno sviluppo sostenibile delle montagne trentine.

Enrico Giordani, Ulisse Battistata, Rizieri Costazza, Bruno Detassis |